笑,是人的面部对其当下心理状态的一种反映和描述,原是人的生理本能,是人都会笑,即便最不爱笑的人,一生也会笑上无数次。所以一般情况下,笑对人来说极其平常,算不得大事。一个人的笑对社会,对国家,更平常,更算不得大事。西周末年的大美女褒姒却不然,她的笑,竟然密切关乎着王朝的存亡和时代的更替,以至古今史书有关褒姒的记载,主要就是其笑,还是不笑。

不笑,是一种高贵,褒姒本是西周王朝一个附庸小国褒国的民女,因为“长而美好”,出落得异常漂亮,国君褒姁为向天子赎罪,遂将褒姒献给周王朝。周幽王三年(前779),幽王“之后宫,见而爱之”,一下就被褒姒的美丽震住了。据刘向《列女传》,周幽王“惑于褒姒,出入与之同乘,不恤国事,驱驰弋猎不时,以适褒姒之意”。周幽王把政务军务全都丢在一边,进进出出,都和褒姒同坐一辆车,一门心思猴在褒姒身边,经常带着褒姒兜风,打猎,以为这样褒姒就会开怀一笑。

但褒姒不笑。周幽王又“饮酒流湎,倡优在前,以夜继昼”。不分白天黑夜地大摆酒宴,并令宫廷文艺工作者表演各种娱乐节目,以为这样褒姒就会开怀一笑。西周以礼乐治国,等级十分森严,哪个等级的人听哪种规格的音乐,看哪种规格的表演,有着严格的规定,随便不得。

褒姒进入周天子王宫之前,乃一从事手工业的平民之女,日常听到的也就是乡野民歌,看到的也就是民间自娱的简单嬉闹,偶尔一阵风过,依稀传来一缕褒君宫中的乐音,就算是最高规格的音乐了。如今在天子陪伴下,锦衣玉食,美酒佳肴,充耳尽是只应天上有,人间难得闻的演奏,按通常逻辑,褒姒应该大喜过望,开怀一笑了。但褒姒不笑。褒姒不笑,周幽王也笑不起来。于是运用手中大权,将原来的王后申后废掉,改立褒姒为王后;将原来的太子申后所生之子宜臼废掉,改立褒姒所生之子伯服为太子,以为这样褒姒就会开怀一笑。

周天子妻妾成群,但大老婆——王后只有一人。“后正位宫闱,同体天王”,是女人能攀登上的最高地位。所以天子妻妾们的最高理想,就是能当上王后。

但王后要巩固自己的地位,还得让自己所生的儿子当上太子,这才能在周天子面前加重自己的砝码,当老天子驾崩,太子就会继任新天子,自己又可接着做王太后,此生就算功德圆满了。为了圆此“功德”,嫔妃间明争暗斗,用尽心机,手段之毒辣,残杀之惨烈,充斥了古史中的后妃传记,令人目不忍睹,为当今的后宫戏剧后宫影视提供了取之不尽用之不竭的题材。

褒姒一点心思没用,一个手段没使,天上就同时降下两个大馅饼——自己为王后,儿子为太子。自从盘古开天地,三皇五帝到如今,哪个女子见过这等好事?按通常逻辑,褒姒真应该开怀大笑了。笑得手之舞之,足之蹈之,飘飘然不知所之,可也。笑得前仰后合,凤冠委地,仪态全无,也不为过。但褒姒不笑。

褒姒为啥不笑?《史记·周本纪》说:“褒姒不好笑。”似乎面对周幽王的竭力逗笑,褒姒就是不配合,就是不笑,只是因了性格如此,生性不爱笑,天生冷美人。但细检典籍,就会发现,在褒姒生命的潜意识里和人生的阅历中,深埋着太多的痛苦和仇恨,让她有太多的心理和精神压抑,以至在常人都觉得应该开怀大笑的时候,也总是笑不起来。

据《国语·郑语》,周幽王的父亲周宣王时,“府之小妾生女,而非王子也,惧而弃之”。这个弃婴就是褒姒。在那个“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的时代,堂堂天子宫中,居然有宫女耐不住性饥渴,与人偷情生子,这对周天子和周王室而言,该是何等丑事!

可以想见,这位敢给天子戴绿帽子的宫女,在怀孕期间,遭受着何等巨大的心理和精神折磨。理所当然,褒姒的生命一开始,就背负着莫大的罪名,她是真正的“孽种”!从她有感知的第一刻起,母腹传递给她的,就是巨大的罪孽感和恐惧感,以及由此引发的刻骨铭心的仇恨感和反抗感。

刚一离开母腹,她就成了弃婴,被生母在一个黑夜偷偷扔在路边,嘤嘤啼叫中,尽是无助的哀伤。恰当此时,一对靠做弓箭编箭袋为生的手工业者夫妇,因为违令在京城出卖自己的产品,被周宣王亲自下令“执而戮之。”真是沦落人怜沦落人。这对负罪受辱的夫妇,偏就听到了被弃女婴夜啼之声,自己正在遭难呢,却可怜起这女婴来,于是抱起孩子就逃,出镐京,翻秦岭,逃到褒国。

褒国在今陕西汉中市城北,汉江支流褒河下游,是一个十分美丽的地方。山青水秀,气候和暖,物产丰盈,民风纯朴,最宜人的成长。在善良能干的养父母关爱下,褒姒渐渐出落得美貌非凡,仪态高贵,气质雅洁,无人能比。山川佳,父母慈,自身美,按说,这下该好了。偏偏这小小褒国,却也如褒姒一样,与中央王朝有着悠久的深深的恩怨。褒国原是我国第一个王朝夏王朝始祖大禹一个儿子的封地,国君姓姒,乃夏天子的宗室,本应与中央王朝最亲。

但最迟至夏朝末年,因不堪夏桀的野蛮统治,与中央王朝的矛盾已白热化,连续两代褒君,都曾亲到王廷表示抗议。商朝末年,褒国又积极参与了周武王灭商的战争,可见其与商王朝之间一度也颇对立。

西周初年,褒国与中央王朝的关系还算融洽,但到西周晚期,又日趋紧张,以至周幽王认定褒君褒姁犯了罪,率兵讨伐褒国。褒国不过一蕞尔小国,怎能抗得住天子的大军?知道周天子啥都不缺,唯贪美色,于是在国内遍搜美女,献给周幽王,褒姒即在其中。

生母被周天子禁锢得有爱不能保,有女不能养;养父母被周天子下令当街示众,受尽侮辱;栖身之国长期受中央王朝盘剥欺凌,又遭大军征讨。自身呢,始而被当作“孽种”无奈地从王宫抛出,如今又被作为供暴君享用的献礼送进王宫。从生命初育到日渐成人,周天子和其所代表的中央王朝,就如一个巨大而狞厉的魔影笼罩着褒姒,逼压着褒姒,追赶着褒姒,走到哪里都逃不脱,躲不开,最后竟然还得时时处处,与暴君零距离面对!似这般,深至潜意识,浅到面神经和表情肌,都被恐惧和仇恨长期渗透浸润,表现出来的,自然只能是除了憎恶还是憎恶,让褒姒如何笑得出来!

但是,翻翻中国古代的嫔妃传记,类似于褒姒身世者多的是,褒姒之外,几乎所有的人,一旦进入后宫,立马调动全部笑神经,用最妩媚的笑脸去讨君王的宠爱,以尽快改变当下的被动处境,争取一个好前景。

比如唐代的杨玉环,本是唐玄宗的儿媳,小两口卿卿我我过得好好的,却被“重色思倾国”的公爹唐玄宗看上,硬是棒打鸳鸯,将其拆散,强纳为妃。伤天害理,无耻乱伦,要放在民间,杨玉环算是遭了奇耻大辱,定会对那个兽爹恨之入骨,没准还会来个以死拒之,至少笑不起来。但身处后宫的杨玉环却不,当即“回眸一笑百媚生”,顿使“六宫粉黛无颜色”,很快便得到唐玄宗的专宠。

比如春秋时期晋献公的骊姬,原是当时一个少数民族骊戎所建骊国一边防官的女儿。晋献公率兵灭了骊国,掠得骊姬,带回宫里。骊姬在这期间,情感经历了反差极大的变化。《庄子·齐物论》对此作了十分生动的记述:“晋国之始得之也,涕泣沾襟。及其至于王所,与王同筐床,食刍豢,而后悔其泣也。”骊姬刚被晋军掳获,身受之辱,亡国之痛,前路之畏,让她又怕又恨,悲伤难已,泪水把衣襟都打湿了。及至和晋献公一同睡在只有大国君主才能享用的安床之上,吃着只有大国君主才能备齐的美味佳肴,就后悔当初真不该哭了。从此千般媚笑万般媚态,迅即博得晋献公的宠溺,从后宫脱颖而出,身为夫人,子为太子。

在中国古代四千多年难以数计的君王嫔妃中,褒姒绝对是个例外,面对她人梦寐以求的堪称天大的诱惑,她都不为所动,始终如一:不笑。

就是不笑!别人能为当下忘记过去,她却不能。将那么深的家国之仇,那么惨的父母之冤,那么大的自身之辱,一古脑儿忘掉,而向灾难制造者谄笑,她做不出,也耻于做出。笑,是一种释放不过,笑既是人的一种生理本能,即便再不爱笑的人,只要碰上他觉得是可笑之事,就不可能不笑。褒姒不笑,除了上述原因,还有一点,就是周幽王前此的种种表演,还没有让她找到笑的感觉。

这一点,周幽王也看到了,他一心要让褒姒笑,“欲其笑万方,故不笑”。啥方子都用上了,褒姒的脸却就那么僵着,一丝笑纹也不绽。周幽王不死心,他一代天子,主宰天下,天下一切都应属于他,他想要啥,就一定要得到啥,他不信得不到褒姒的笑。俗话说,办法是人想出来的。为着褒姒一笑痴迷得近乎疯癫的周幽王,这天忽然觉得自己开了窍:既然女人想要的一切都引不起褒姒的激情,何不弄点武的逗逗她?周代的政治体制是封土建国,众多大大小小的诸侯国,星罗棋布于天下,周天子为其共主。

当时有一条铁定的制度:京都若遭外族军事侵犯,则燃烽火报警,各诸侯国凡是望见烽火者,诸侯本人或其太子,必须亲自率军奔赴御敌以捍卫天子。因为关系到国家的生死存亡,非真正遇到急难,报警烽火是乱点不得的。

周幽王不管这些,他只顾为自己的“高招”得意:烽火冲天,褒姒一个小女子哪里见过,一定觉得特新鲜;各地诸侯闻警云集,声势浩大,更够刺激,特新鲜,够刺激,褒姒定会开怀大笑了。

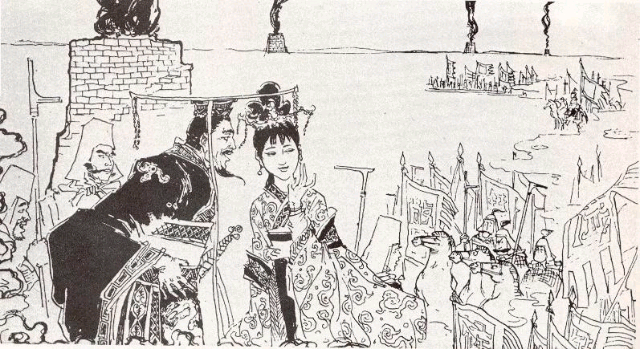

周幽王想到做到,一边带着褒姒住进镐京附近的骊山离宫,一边令人在骊山上“为烽燧、大鼓”,然后一声令下,顷刻间,狼烟腾空,鼓声雷鸣。一队又一队人马风驰电掣般冲烽火赶来,却不见一个敌军,只见天子和王后在饮酒作乐,惊诧过后,只好怅然离去,来如惊涛涌岸撼天地,去如霜打秋叶灰溜溜。这等场景,褒姒自然是闻所未闻,见所未见,开始被惊呆了,继而就真如周幽王所料,特感新鲜和刺激,不禁放声大笑了。物以稀为贵。笑对一般人而言算不得什么,所以即便周天子的笑,史官也不记。对褒姒而言,却是绝对稀有,史官遂隆重.

美是不带功利的。不带功利的本色美,乃美的最高境界,是为最美,大美。周幽王臣妾众多,整天被众星捧月般簇拥着,所见尽是笑脸,但没有一张脸上的笑不带功利,在他眼前晃动的那些笑,全为讨他的好,不是谄笑,就是媚笑,看久了不仅恶心,而且惊心。

他何尝见过褒姒此时这样纯然本色的真笑?“幽王悦之,为数举烽火”。周幽王为褒姒的大笑倾倒了,为了多看几次褒姒的笑脸,多听几次褒姒的笑声,竟然多次动用国防警报,连连点燃烽火。谎报军情,以诈取乐,褒姒的笑没再诱出,诸侯们却不再理睬那几炷狼烟了。结果,当镐京被犬戎侵犯,真的需要诸侯率兵入援时,“幽王举烽火征兵,兵莫至”,周幽王遂被杀于骊山下,褒姒被虏,西周随之灭亡。

这正是:酒不醉人人自醉,人不灭你你自灭。骊山之笑,在褒姒,不过是一种心理的自然释放,可笑则笑,别无他想。在周幽王,则是一种昏君的丧心病狂,不惜以亡国的代价,换美人的一笑。身殒国灭,周幽王纯系自取,可怜褒姒也因之再遭不幸,令人叹惋。脏水,不该泼向一个孩子褒姒不笑,无论幽王怎样无道,周王朝依旧堂堂周王朝;褒姒一笑,西周即刻完蛋了。因此,西周是被褒姒笑亡的,褒姒是断送西周天下的罪魁祸首,褒姒的罪行再次证明女人是祸水。

西周刚一灭亡,这种逻辑推理就随之形成,起初还只是一种主流舆论,渐渐民间也开始流传,后来就成为一种“天下共识”,且愈流传愈完备,史官论史,民间演义,莫不津津乐道,义形于色。

《国语·晋语》载,公元前672年,晋献公出兵灭骊戎,得骊姬,立为夫人。史官史苏反对这次战争,更反对晋献公宠溺骊姬,所用的理论就是“女色亡国”论,历史依据则是“三代皆亡于女色”说。史苏把女色称作“女戎”,是足以灭人之国的另一种兵戎,说是“乱必自女戎,三代皆然”,国家由乱而亡,都是因为女色,夏、商、周三个朝代都是这样灭亡的。夏桀讨伐施国,施国献上妹喜,妹喜有宠,于是亡夏;殷纣王讨伐苏国,苏国献上妲己,妲己有宠,于是亡殷;周幽王讨伐褒国,褒国献上褒姒,褒姒有宠,“周于是乎亡”。

西汉后期,刘向编《列女传·孽嬖传》,专门辑录先秦流传的女色亡国故事,又在妹喜、妲己、褒姒三个“女戎”的亡国术中,突出了其笑的巨大摧毁力,认为夏、商、周三代都是被女人笑灭的。夏桀为讨妹喜之笑,专门建造了一个特大酒池,酒装满后,可在池中行船,酒池岸边置大鼓,一声鼓响,就有三千人一起俯身酒池,像牛喝水一样饮酒,还常常用绳子缠住这些人的头,令其趴在池边喝酒,很多人因此醉后掉进酒池淹死,“妹喜笑之,以为乐”。

妹喜之笑,让夏桀大失人心,“夏后之国,遂反为商”,夏朝遂被商朝取而代之。殷纣王为讨妲己之笑,特创“炮烙之法”,在铜柱上涂上油膏,用碳火把铜柱烧烫,将有怨望情绪的百姓和有叛逆形迹的诸侯判罪,令其在铜柱上行走,又烫又滑,罪人很快就掉进炭火中,妲己见之大笑。妲己之笑,让百姓和诸侯皆视殷纣王为仇雠,殷纣王“遂败牧野,反商为周”,牧野一战,殷商便被周朝取而代之。周幽王为讨褒姒之笑,妄动警报,失信诸侯,同样落得个身死国灭。

妹喜、妲己、褒姒三个女人,三汪祸水,分别一笑亡一国。先秦以来的讲史人、编史者就是这样言之凿凿。然而,当他们在竹简绢帛上淋漓其墨、在勾栏瓦舍中乱飞其唾的时候,却于不经意间暴露出一个大破绽:同样是笑,褒姒之笑与妹喜、妲己之笑有着本质的不同,压根儿不是一类。妹喜和妲己是以不幸者的横遭飞祸、惨痛死亡取乐,在她们的大笑声中,释放的是其内心深处非人道的邪恶歹毒,非人性的荒淫残暴。

这样的笑声令人毛骨悚然,心生憎恨,令人对夏桀和殷纣王不共戴天,“时日曷丧?予与汝谐亡!”必欲灭之而后安。因此,若要硬说夏、商两朝是妹喜、妲己笑亡的,或许多少还沾点边。褒姒之笑则不然,那只是一种压抑过重的心理机能的自然释放和一种禁锢过久的淳朴心灵的自然回归,绝无恶搞之意,更不含半点阴毒。《论语》记载,“乐然后笑,人不厌其笑”。这样的自在本色的笑,没有任何做作的笑,就连大圣孔子也十分欣赏。因此,硬要把褒姒之笑和妹喜、妲己之笑强扯在一起,说褒姒与妹喜妲己一样,笑亡了西周,就是明显的胡说八道,经不起推敲了。

然而,历史从来都是胜利者的历史。褒姒被犬戎主掳去了,她的儿子太子伯服也和周幽王同时被犬戎兵杀于骊山下。被周幽王废掉的太子宜臼则乱中得利,跑到洛阳做了天子,而且一做就是五十一年,这就是东周王朝的第一代君主周平王;被褒姒取代的王后申氏,顺理成章地做了王太后。

一度被周幽王强行剥夺而赐予褒姒母子的权力和地位,最终又在一场大乱中回归申后和宜臼母子。历史,自然得按照申太后和周平王的需要书写了。褒姒这汪祸水把西周亡掉了。这荒唐的推论,还真把人诳住了,而且一诳就是数千年。好问如屈原,竟也信了这无耻谎言,在《天问》中写道:“妖夫曳街,何号与市

周幽谁诛?焉得夫褒姒?”不仅褒姒,连其善良的养父,也要进行笔诛。圣哲如司马迁,更将这谎言推论为历史普遍规律,在《史记·外戚世家》里写道:“夏之兴也以涂山,而桀之放也以妹喜;殷之兴也以有娀,纣之杀也嬖妲己;周之兴也以姜原及大任,而幽王之擒也淫于褒姒。”并因之感叹道:“夫妇之际,人道之大伦也。”娶个好老婆就能兴国,娶个坏女人就必定亡国。在司马迁的论断里,还隐含着周幽王若不废申后,西周非但不会灭亡,还会发达兴旺这样的臆测,可见其中毒之深。《史记》以后的历代国史,无一例外地承袭了司马迁的说法。现当代的史著写到西周之亡,也忘不了鞭挞一下褒姒的笑。